Satu Tempat Tidur Beda Impian

IBU pertiwi tidak selamanya ‘ibu’ yang membahagiakan.

Terutama bila ibu itu posesif dan otoriter, selama hayat di kandung badan bakal muncul keinginan protes.

Bahkan keinginan merdeka, memisahkan diri.

Kurang lebih itulah yang terjadi antara Tiongkok dan Hong Kong.

Tiongkok kian keras berseru agar Hong Kong mencintainya, sang ibu pertiwi.

Bahwa ibu pertiwimu (motherland) bukan Inggris.

Betapa pun bahagia di bawah Inggris selama 99 tahun, Inggris hanyalah ibu asuh yang telah membesarkan engkau dengan sistem dan pandangan hidup yang berbeda, yakni kapitalisme.

Akan tetapi, suka atau tidak suka, ibu pertiwimu ialah Tiongkok, komunisme.

Karena itu, jangan macam-macam, terimalah kenyataan kedaulatan negara bahwa Hong Kong dan Tiongkok merupakan ‘satu negara dengan dua sistem’.

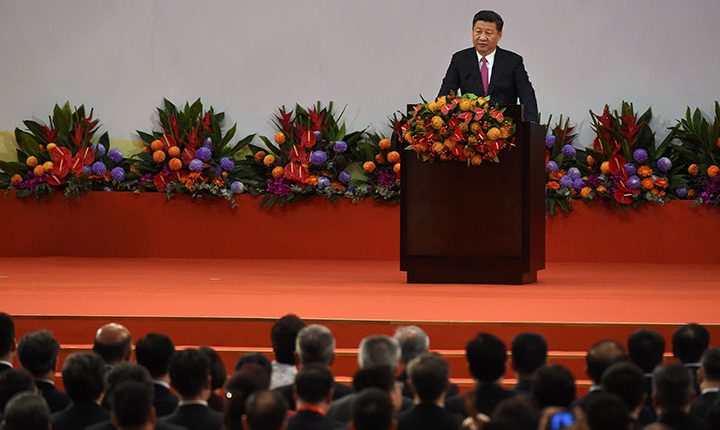

Ancaman ‘jangan macam-macam’ itu tegas disampaikan Presiden Xi Jinping kepada warga Hong Kong yang mencoba-coba menantang kekuasaan pemerintah pusat dan hukum dasar Hong Kong.

Hal itu disampaikannya ketika berkunjung tiga hari ke Hong Kong dalam rangka memperingati 20 tahun penyerahan kembali Hong Kong dari Inggris kepada Tiongkok, Sabtu (1/7).

Untuk memperingati hari bersejarah itu, di jalanan warga Hong Kong terbelah dua, yaitu warga yang berdemonstrasi prodemokrasi, bahkan ingin Hong Kong merdeka, berhadapan dengan warga yang pro-Beijing.

Satu jam sebelum Xi berpidato terjadi bentrokan keduanya, mengakibatkan para aktivis prodemokrasi ditangkap polisi.

Warga prodemokrasi merasakan Hong Kong dan Tiongkok bukan lagi satu negara dengan dua sistem, melainkan satu negara dengan satu setengah sistem.

Hong Kong yang mewarisi demokrasi Inggris hanya tinggal setengah sistem karena Beijing mendominasi.

Bahasa Cantonese digantikan Mandarin. Sistem pendidikan nasional Tiongkok, yang berisi semangat juang dan patriotisme ala komunisme, dipaksakan diajarkan di sekolah-sekolah di Hong Kong dan mendapat perlawanan yang sengit dari warga prodemokrasi.

Warga prodemokrasi menilai Beijing telah mengkhianati perjanjian dengan Inggris bahwa setelah serah terima Hong Kong, warga Hong Kong dijamin menjalani way of life mereka selama 50 tahun.

Sebaliknya, Beijing berpandangan tidak ada urusan lagi dengan Inggris. Perjanjian Bersama Sino-British sekarang telah menjadi masa lalu dan tidak lagi punya signifikansi praktis.

Sejauh ini Beijing berhasil melumpuhkan gerakan prodemokrasi di Hong Kong.

Setelah Revolusi Payung (2014), yaitu protes besar-besaran yang dilakukan lebih 100 ribu mahasiswa dan kalangan terdidik selama 80 hari (26 September-15 Desember 2014), boleh dikata tidak ada lagi demonstrasi sedahsyat itu.

‘Revolusi’ jalanan itu tidak menghasilkan konsesi politik apa pun terhadap Beijing, sebaliknya demi ‘tertib sosial’ malah memicu Tiongkok semakin represif terhadap Hong Kong.

Sensor dilakukan terhadap internet yang digunakan mahasiswa dan media.

Saya pikir setelah Presiden Xi Jinping menginspeksi angkatan bersenjata di Hong Kong, setelah pidatonya yang keras pekan lalu, hanya tinggal soal waktu saja Beijing menghabisi demonstran di Hong Kong dengan cara yang sama seperti mereka lakukan terhadap mahasiswa di Tiananmen Square (1989).

Apa pun motifnya, demokrasi jelas incompatible, tidak cocok dengan komunisme.

Karena itu, yang terjadi di Tiongkok dan Hong Kong bukan satu negara dengan dua sistem, bukan pula negara dengan satu setengah sistem.

Yang terjadi ialah pribahasa China, ‘tong chuang yi meng’, yang berarti ‘satu tempat tidur tapi berbeda impian’.

Satu negara dengan dua sistem kiranya eksperimen bernegara yang hebat.

Eksperimen itu memerlukan saling menghormati selama 50 tahun.

Itulah yang ada dalam pikiran dua pemimpin negara Margaret Thatcher dan Zhao Ziyang ketika menandatangani Deklarasi Bersama Sino-British pada 19 Desember 1984 di Beijing, yang antara lain berisi jaminan warga Hong Kong untuk menjalani way of life mereka selama setengah abad.

Bila itu berhasil, Korea Utara dan Korea Selatan kiranya punya kisah nyata untuk rujukan.

Faktanya baru 20 tahun Tiongkok tidak ‘sabaran’ dengan dua pandangan hidup yang berbeda.

Apalagi Thatcher dan Ziyang sudah menjadi ‘sejarah’ sehingga tak dapat mengoreksi jalannya sejarah sesudah kekuasaan mereka.

Itu ironi tersendiri bahwa setiap rezim punya interpretasi tersendiri.

Tanpa ingin membelokkan makna sebuah metafora dari kebudayaan adiluhung, tersisa sebuah pertanyaan, apakah satu tempat tidur dengan impian berbeda sebuah ‘penyelewengan’.

Bagi Beijing, mungkin itu realisme yang sah di ranjang komunisme.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.